更新时间:2024-05-27点击:6310

历史是一匹骏马

扬起的四蹄像是要超越时空与生命的局限

纵使外界纷繁变化,我相信,骏马的眼中有一片绿色草原。那里闪烁着几代人智慧的光芒,是被仁心与光明浸润长成的。历史也是一位皓首苍颜的老者,与你盘膝对坐,为你娓娓道来......

让我们先由一些“文物”引出仁济的前生今世。

郭迪教授关于儿科与

社会发展重要性的一封亲笔信

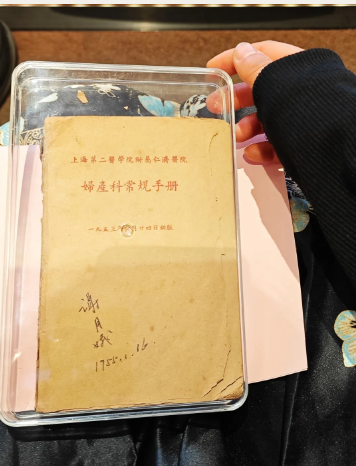

郭泉清于1953年主编的

《妇产科常规手册》

捐赠仪式

此次论坛还举行了仁济医院院史馆藏品捐赠仪式。

在捐赠仪式上,华东师范大学社会发展学院副院长姚泽麟,“晔问仁医-东方医学人物”创始人、合伙人龚晓敏、陈庆联袂向仁济医院捐赠了中国儿科学泰斗、时任仁济医院儿科主任郭迪教授关于儿科与社会发展重要性的一封亲笔信,以及由中国妇产科学创始人之一、仁济医院原妇产科主任、二级教授郭泉清于1953年主编的《妇产科常规手册》,向今年180岁华诞的仁济医院送上了一份珍贵的生日礼物。

从砖瓦到人性关怀,阅读仁济医院历史建筑改造背后的“仁术济世”和医疗美学

180年前的

——仁济医院

仁术与建筑:百年医院老房子中的人文关怀

仁济医院西院老住院楼始建于1926年,竣工启用于1932年。这栋楼是目前沪上依旧作为医疗用房在使用的唯一一栋历史建筑;是“西医东渐”历史进程中极具代表性的一座传承典范,它真正开创了上海西式医院的先河。

建筑为钢筋混凝土框架结构,东端凸出及中央部分作为门诊部和药房间,西端凸出部分作为病房。整个医院有暖气设备,医疗部分主要设有五间手术室。医院建筑门用胶合木门,窗用钢窗,外墙用褐色面砖砌筑,病房和宿舍使用木质地板,走廊及扶梯均用磨石子地坪。

这栋楼实则源于英籍建筑师亨利·雷士德的遗赠。作为上海最早建设的教会医院——仁济医院1844年建成,1932年位于山东中路的仁济医院住院大楼建成。住院大楼的建设资金源于雷士德基金会,遵照这位在上海居住大半生的英国人遗嘱,雷士德基金会捐赠给仁济医院100万两银元和四处房产,住院大楼建成投入使用后,仁济医院一度被称为“雷士德中国医院”,以此纪念其善举。

老一辈上海人说起仁济医院,会想起令人印象深刻的那几间“大病房”——“落地钢窗洁净明亮,镶嵌木打蜡地板一尘不染。16张病床分成东、西两排,国道宽敞可开小轿车......”

1941年太平洋战争爆发后,“日本同仁会华中支部”接管该院,英国医师和职员被关进集中营,叶衍庆等保持民族气节的一批中国医师离开了医院,日方只好从日本征调一批医师来院接替,但这对于此时严重衰退的医院已于事无补。

直到抗战胜利后,“国民政府卫生局”指派陈邦典接管医院,并改为教学医院,成为“同德医学院”等见习生的习医基地。

上海解放后,“华东军政委员会卫生部”批准该院由“上海第二医学院”正式接管,并将“仁济医院”更名为“上海第二医学院附属仁济医院”。

1844年“雒式诊所”

初创时在上海县城大东门

院舍简图

至今

上海解放后,“华东军政委员会卫生部”批准该院由“上海第二医学院”正式接管,并将“仁济医院”更名为“上海第二医学院附属仁济医院”。

20世纪末,随着浦东开发开放,“仁济医院”在临沂北路浦建路设立了东院。

2011年,“仁济医院西院”启动老病房大楼加固改建工程,历经2年,于2013年顺利完工并重新投入使用。

随着现代化医疗设备和先进管理流程的输入,“仁济医院西院红砖大楼”经过多次升级改造,有心的读者能看到一些历次改造者们所精心留下的局部。从这些精美的建筑细节中,我们仿佛还能体会到这180年以来,中西汇通、文化交融的时代变迁...... 一场穿越时光的医疗乐章。

仁济

1

8

0

据悉,创办于2017年的仁济医院院史论坛是全国首家以单个医院历史为主举办的院史论坛品牌,至今已举办五届,已成为仁济医院重要的文化交流平台和窗口。国内外历史专家对该论坛的热情响应和支持,也为我院历史文化建设工作注入了新活力,为探寻新时代仁济精神的传承和弘扬奠定了重要基础。

论坛回顾

中国工程院院士、仁济医院院长夏强表示,仁济医院院史论坛不仅是全院职工传承和弘扬百年仁济“仁术济世”精神的重要载体,更是展示仁济深厚历史底蕴和文化财富的一扇窗口,是激励当代仁济人承载历史使命的良好动力。站在180年的新起点上,他希望全体仁济人能通过本届院史论坛的举办,进一步挖掘和弘扬仁济精神,展现公立医院文化的厚度和温度,讲好医疗卫生领域的文化故事,为全面推动卫生健康事业高质量发展、筑牢中国式现代化卫生健康根基再立新功,共同奔赴仁济美好未来。

Part 01

从“民宅医用”到专业建筑,

仁济医院开创中国医疗空间发展之先河

开讲的首位嘉宾为同济大学建筑与城市规划学院教授、《建筑遗产》学刊副主编张晓春。她从沪上医疗空间的变迁史入手,通过对以仁济医院为代表的沪上多家知名医院医疗空间关于设计思路、功能变化、对城市布局影响的研究,生动体现了医院建筑对上海城市空间现代化发展的积极影响,并由此反映出仁济医院为推动近现代中国在医疗观念、身体观念、卫生制度上所取得的发展和进步所做的努力和探索。

张晓春指出,近代上海医院建筑的发展可分为传入阶段(1844—1900)、发展阶段(1900—1923)和兴盛阶段(1923—1937)三个阶段,仁济医院作为上海第一家西医医院,其院舍的变化全程见证了这一发展历程。

Part 02

保护并善用医院历史建筑,

让老建筑在当代继续绽放活力

上海市卫生健康委员会副主任罗蒙基于自身多年从事医院基建和后勤管理工作的丰富理论和实践经验,带来了《医院历史建筑改建之思考》的主题报告。

作为仁济医院西院老建筑改建工程的参与者与见证人,罗蒙分享了整个改建设计中的匠心与巧思。“当时西院老楼改造基于三个原因,即新旧医疗流程不一致,材质与要求不一致,功能与布局不一致。”罗蒙表示,为了能更好地利用这些百年历史老建筑,改建工程团队在如何“修旧如旧、老树新果”上下足了功夫。

经历过一系列“旧貌换新颜”的改建过程后,改建后的西院老楼在营造典雅、温馨气氛的基础上,实现了对医院整体环境的统一整合规划;针对老建筑的保护和修缮,在挖掘其特有魅力的同时,又展现了其百年历史风貌。此外,在材料和节能设备的选择上强调降低能耗,减少了医院运营成本,体现了绿色环保理念。而从医院管理的角度出发,更加注重细节设计,满足美观复古的同时,又做到了方便医护人员日常维护及清洁。

上海医院建筑不仅是一个医疗实践的空间场所和近现代医疗科技的功能性展示,更是中西文化交融的代表,蕴藏的医学人文历史对于上海这座城市有着特别的价值和意义。在谈到医院老建筑改建的思考时,罗蒙指出规划者和设计者要具备长远、发展的眼光,建筑安全性为上、审美性其次,运维上要强调节能高效,细节上要追求极致,主动聚焦医患双方,使用性上注重孪生性。

Part 03

视上海为自己户籍的建筑师,

为这座城市留下了珍贵的“礼物”

上海报业集团《上海日报》城市和建筑历史专栏作家、记者乔争月带来主题报告《雷士德的礼物:仁济医院“新楼”》。她的报告详细讲述了西院老住院楼诞生的故事,生动展现了雷士德赠送给上海人民的这份珍贵礼物对于仁济医院乃至上海城市的发展历程所做的重要贡献。

史料表明,雷士德1867年从英国来沪,他创办了“德和洋行”,成为上海当时最著名的建筑设计事务所之一。雷士德逝世后,遵照其遗嘱,仁济医院获赠100万两银元和四处房产,并于1932年建成仁济医院住院楼并投入使用。从过去的记录来看,仁济医院在一年里可以为多达15万名门诊患者提供服务,仁济医院从此进入全国大医院的行列,并一度被称为“雷士德中国医院”,以纪念其善举。这也吸引了一大批优秀的医师来院工作,极大地促进了医院的学科发展。此外五官科、齿科、皮肤科均已开设门诊,由特邀专科医师兼职主持;放射科已有两台X光机,供透视和摄片用。在当时的中国,仁济医院已属顶尖医疗水平。

雷士德在自己的遗嘱中还明确说明要在上海建立一所工学院和一所医学院。1934年,雷士德工学院建成开学;次年,雷士德医学研究院也投入使用,仁济医院为该研究院的临床研究机构,并在这栋住院楼的五楼和六楼专门为研究院留有病房和实验室,供临床研究使用。可以说,仁济医院能够从一个开在民宅中的小诊所逐步发展,离不开一个世纪前雷士德先生的善举和远见。

END

版权声明:

本文系原创,未经授权不得转载。如需转载,请在[晔问仁医]后台留言;

授权使用请注明:“来源[晔问仁医]及作者”。

所有文章版权属于【晔问仁医】。

部分图片来源于网络,侵删。